Le banjo revient sur ses débuts avec Jacken Elswyth

Chaque jour, depuis presque 10 ans, je reçois sur ma boîte email des alertes envoyées par Google et programmées pour me transmettre « seulement les meilleurs résultats » des contenus incluant le mot-clé « fugue » recensés par le moteur de recherche.

À l’époque, j’avais l’idée de créer mon propre magazine, dont le premier numéro aurait eu comme thème « la route ».

Bien qu’au début mon intention était d’observer les fugueur.euse.s, la polysémie du terme fait que je me retrouve avec à peu près 40% de contenu qui concerne la fugue comme motif musical.

Cette agrégation de données hasardeuse sur deux terrains différents, soit un comportement social et une forme musicale portait en elle des idées intéressantes pour alimenter mon magazine. J’aurais alors été bien inspirée de m’intéresser à la musique folk et à son histoire, intrinsèquement liée aux migrations des personnes et des instruments qui lui ont donné vie. Si le projet de magazine n’a jamais vu le jour, je n’en ai pas moins gardé un kink pour les démarches émancipatrices, les adolescent.e.s incompris.e.s, les films de Gregg Araki et les déplacements en auto-stop.

Et cet hiver, j’ai été obsédée, ou du moins fascinée par la musique de Jacken Elswyth, artiste trans / queer / communiste, qui exécute des allers-retours techniques entre airs gaéliques, ballades folk américaines, improvisations et musique concrète sur des banjos qu’elle restaure ou fabrique elle-même. Mais cette description compacte ne rend pas justice voire s’oppose à la sensation de linéarité, minimale, mélodique et constante sans cesse renouvelée par sa musique. Grâce à cette ligne, il est facile de décoller car elle est tendue.

Sur Youtube, les vidéos postées par la musicienne basée à Londres donnent à entendre des mélodies qui semblent se répéter sans pour autant être univoques. Sa main droite repliée, pour effectuer la technique du clawhammer, elle fait alterner des rebonds de l’index et du majeur avec des battements du pouce sur la première corde, jouée à vide. Cette corde drone, qui produit toujours la même note, (celle de la clé dans laquelle le banjo est accordé, souvent en sol) est comme un fil conducteur, un battement unificateur. Technique percussive, caractéristique du style « old-time », elle nous permet de suivre le rythme, même sans y être initié.e. C’est un peu comme on imagine rentrer dans un cercle de danse bretonne ou tous les participant.e.s se tiennent par le petit doigt.

Sauf qu’à la différence de la représentation figée dans le temps de cette danse, la musique de Jacken Elswyth semble ouvrir notre écoute. Dans son interprétation de « Red Prairie Dawn », les glissements d’une note à une autre se font sans effort, ni déstabilisation. Le banjo sans frettes qu’elle utilise se prête particulièrement à ces glissements, qui offrent une souplesse dans le jeu. Dans les commentaires, elle répond à un utilisateur qui s’enquiert de la technique: « Mon meilleur conseil serait de ne pas trop serrer et glisser dans les notes, et de ne pas s’inquiéter si c’est un peu flou* ! ».

Aujourd’hui s’il est vrai dans leur apprentissage du folk, les musicien.ne.s peuvent se fournir en matériel sur Spotify ou Youtube, l’imaginaire du début est caractérisé par une transmission orale, à l’origine d’une circulation des mélodies et une pluralité de versions.

Sauf qu’en faisant des recherche sur Youtube, j’ai souvent l’impression d’être prise pour une touriste. Si certain.e.s en mettent plein la vue par leur maîtrise d’instruments médiévaux ou leurs voix qui semblent dialoguer avec celles des anges, il se mêle une impression de tradition imperméable aux influences contemporaines.

Dès les premières secondes de « Princess Royal » par Jacken Elswyth, il est entendu que je ne vais pas assister à un « unpacking du folk » en costume et filmé devant un fond vert qui sera remplacé par un porche ou une cascade.

Dans ses albums solos ou avec le groupe d’improvisation folk Shovel Dance Collective dont elle fait partie, Jacken Elswyth semble s’élever de la représentation pour ne retransmettre que l’essence des chansons et des sons.

Pour citer Andy Cush dans un article paru en 2023 sur Pitchfork à propos du dernier album de Shovel Dance Collective: « Le collectif londonien aborde la chanson folk comme une tradition vivante, et non comme une pièce de musée*. »

De même, dans sa manière de fabriquer les banjos, Jacken Elswyth met l’accent sur la simplicité :

« Je ne cherche pas à faire une reconstruction historique mais à produire des instruments qui s’inscrivent dans une lignée claire d’artisanat folk. Tout en espérant fabriquer de beaux instruments, je trouve que leur beauté réside en grande partie dans la simplicité des techniques et des matériaux utilisés pour leur construction*. » explique-t-elle sur son site.

Avec sa série de cassettes, Betwitx & Between, commencée en 2018, Elswyth fait s’émanciper le genre. Combinaison de ses travaux et de ceux d’autres artistes de la même veine, elle associe des techniques d’improvisations et des interprétations contemporaines à des chansons traditionnelles d’origine anglaise, irlandaise ou américaine, pouvant dater des trois derniers siècles. On peut y apprécier la diversité sonore et musicale qui mélange drones enveloppants, timbres rock métallique ou shruti-box cérémoniale.

En vu d’écrire cet article, je discute avec deux amis qui jouent dans un groupe de folk et nous en venons à parler de la transmission orale. Ils m’apprennent que si cette dernière est pour certain.e.s gage d’authenticité, l’authenticité du folk est de toute façon propice à la pré-fabrication.

Sur le site de la Vaughan Williams Memorial Library, les archives en ligne fondées par le collecteur de musique folk anglais Cecil Sharp et qui recense la plus grande collection de chants, danses et de musique traditionnelle au Royaume-Uni, on trouve plus de 200 versions de « The Elfin Knight », une mélodie qui pourrait dater aussi loin que le 12ème siècle, et aurait servi de matériel à « Scarborough Fair » qu’on connaît sûrement de Simon & Garfunkel.

Cette disponibilité façon open-source suggère l’idée d’ouverture et d’une certaine fidélité dans le processus de la collecte.

Cependant, en fouillant un peu, on tombe sur les journaux de Cecil Sharp et de sa secrétaire, parti.e.s enregistrer des chansons d’origine anglaises ou irlandaises dans les montagnes Appalachiennes aux États-Unis au début du 20ème siècle. L’idée était de les rapporter, comme elles auraient importées et transmises par les émigrants des îles britanniques. Les impressions qu’ils transmettent dans leurs journaux dévoilent des pratiques profondément racistes, déniant tout intérêt à s’arrêter aux endroits ou ils rencontraient des Africains-Américains, eux-mêmes à l’origine de l’importation du banjo lors de la traite des esclaves. En effet, l’authenticité du folk semble être un problème caduque.

Dans une récente interview sur le site de Rewire Festival, Shovel Dance Collective pointe ce déni des origines en faveur d’un mouvement tourné vers le retour d’une culture folk anglaise, authentique, mené par des archivistes et chercheurs.

Selon le groupe : « Les premiers collecteurs anglais, tels que Cecil Sharp, étaient animés par la quête d’une culture authentiquement « anglaise », omettant les chansons qui ne correspondaient pas à leur idéal. Souvent, ils épuraient les paroles trop sexuelles, grossières ou rebelles. Sharp et d’autres ont également favorisé un processus de racialisation qui a effacé la nature internationale et géographiquement fluide de la chanson folk, en particulier dans leur déni raciste des origines noires des shanties « anglaises »*. »

Avec leur album The Water Is the Shovel of The Shore qui mêle chants religieux, fields recordings et instruments traditionnels, ils font revivre ces shanties (des chants de marins du XVIII ou XIXème siècle) et rajeunissent l’idée de s’intéresser à des traditions en passe de disparaître.

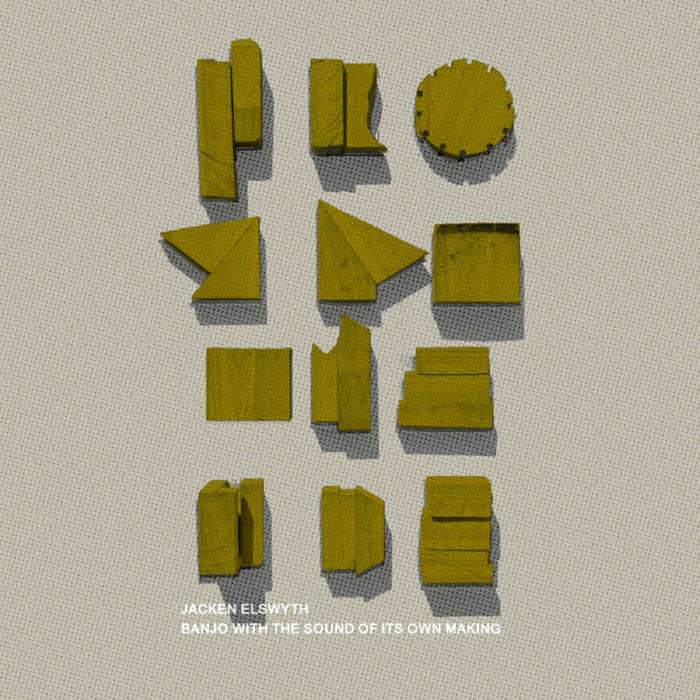

Dans l’oeuvre d’Elswyth qui catalyse le plus mon admiration, l’album « Banjo with the Sound of its own making » le processus de fabrication du banjo est intégré, sous forme de field recordings et diffusé en mode shuffle aux côtés du reste.

Défiant toute chronologie, l’album nous permet d’entendre le son joué par le banjo, alors qu’il est techniquement en cours de réalisation. La connection aux musiques expérimentales et improvisées rend honneur à la pollinisation croisée intrinsèque au folk.

Sartre disait quelque chose comme « on peut toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de nous. » et quelque part l’approche d’Elswyth semble nous dire que tout est déjà dans nos mains pour accéder à une énergie au présent, tout en honorant le passé. « Sans frettes, cordé en boyau et fabriqué à partir de matériaux facilement disponibles, le mountain banjo était un retour aux sources pour les personnes qui n’avaient pas les moyens d’en acheter un.* » explique-t-elle sur son site.

L’innombrable collection d’Alan Lomax à explorer via ses archives en ligne, invite aussi à revisiter les fields recordings. Intéressé par le matériau « brut » du folk et sa diversité, Lomax est le premier à avoir enregistré et fait découvrir des musicien.n.e.s noir.e.s et blanc.h.e.s qui sont devenu.e.s des figures populaires du blues et du folk comme Muddy Waters ou Bessie Jones.

Le podcast « Been all around this world » diffusé récemment par la chaîne Youtube Alan Lomax Archive permet de se plonger dans ses enregistrements réalisés des années 30 aux débuts des années 1990. Présentés par thème et racontés par Nathan Salsburg, les épisodes se penchent sur des aspects (les instrumentalistes), des lieux (le Texas) ou des moments spécifiques (les berceuses) de l’histoire du folk et en font ressortir quelque chose d’aussi fluide et émouvant que l’expérience humaine.

Merci à Chris Sergeant et Guy pour leur précieuse contribution à cet article.

*Je traduis.